すいゆう山歩会(さんぽかい)(とよなか粋遊会 ハイキンググループ)■

講座企画塾 HOME > 男女共同参画・男性講座・男の生き方セミナー > とよなか粋遊会 > すいゆう山歩会

すいゆう山歩会(さんぽかい)(とよなか粋遊会 ハイキンググループ)

すいゆう山歩会は、団塊世代の地域グループモデルとして2007年7月に発足したとよなか粋遊会の自主グループとして、同会メンバーの金澤さんの呼びかけによって、2008年7月に「山歩会」の名で誕生しました。例会は、原則として毎月第4火曜日に行っています。(2月と8月はお休み。2023年から1月と8月とに変更)

第1回から第38回(2015年10月)までは会長の金澤さんに毎回のコース設定や案内・連絡をお任せしてきましたが、金澤さんからの提案で、翌・第39回からは、メンバー全員で順番に計画・実施する「幹事当番制(月幹事輪番制)」で行っています。

●すいゆう山歩会 これまでの活動履歴一覧(2008年〜2024年)

●すいゆう山歩会 活動履歴(2008年〜2023年)(金澤さん作成)

●すいゆう山歩会 開催履歴一覧表(第1回〜100回)(吉田作成)

すいゆう山歩会(さんぽかい) (とよなか粋遊会 ハイキンググループ)の記録⑮(2025年〜)

(2026年度の月幹事 : 2月 大西、3月 吉田、4月 杉本、5月 香川、6月 日野、9月 福嶋、10月 杉本、11月 大西、12月 金澤、2027年 2月 吉田、3月 伊藤、4月 稲葉)

■〔2025(令和7)年〕

(2025年度の月幹事 : 5月 伊藤、6月 福嶋、8月 金澤、9月 塩崎、10月 日野、11月 稲葉、12月 香川、2026年2月 大西、3月 吉田、4月 杉本)

■第119回 箕面山麓周遊散策(第4回目)(大阪府箕面市)(幹事:香川)

2025年12月23日(火)

[集合時間/場所] 10時 阪急箕面駅

[行程]箕面駅前広場 → 聖天橋 → 聖天展望台 →(箕面の森ハイキングマップB1) → B21 → B2 → みのお山荘 → 才ヶ原口(B11)→ 才ヶ原池(B29)(昼食) → B29 → G16 → G17 → G8 → G7谷山谷 → G6白姫神社 → 白島北

9時前に出かけ、阪急石橋阪大前で箕面線に乗り換えると大西さんと福嶋さんが乗っていました。9時46分に箕面駅に着くと、駅前広場にすでに香川、金澤、伊藤、稲葉、杉本、福山、遠藤の各氏が揃っていて、全員集合。日野さんは腰痛のためお休みで、今日の総勢は10人。

本日の散策コースが載っている「箕面の森ハイキングマップ」を駅前の市立観光案内所でもらう予定でしたが、観光案内所の営業時間は10時からでまだ開いていなかったので、その前に駅前広場で体操をしました。

10時になったので、観光案内所に行ってハイキングマップをいただき、今日のコースをざっと確認したあと、駅前広場の「ゆずるベンチ」に座って記念の写真を撮りました。

関連記事:Touch Minoh 箕面市観光協会>滝ノ道ゆずる情報

関連記事:聖天宮西江寺

西江寺本堂前から眼前に広がる箕面市内を眺めたあと、本堂の横を通って寺の裏側に出ると、聖天展望台に向かう坂道に出ました。

途中のカーブの柵に腰かけて小休止。福山さんが自動シャッターの付いたカメラで写真を撮ってくれたので、参加者全員が写る写真を撮ることができました。(写真:福山さん)

西江寺を出てから20分ほどで聖天展望台(B1)に着きました。北方には箕面連山、南方には箕面市内から、その奥に広がる豊中市内や大阪市内、さらには生駒の山々を見渡すことができました。

箕面の山々をバックに記念の写真を撮りました。

(写真:福山さん)

15分ほど歩くと、上り坂終点のB2地点の「みのお山荘」南西角。ここで再び小休止。今日は「散策」なので、無理をせず、時間をかけて、ゆっくり進んでいきます、

休憩のあと、「みのお山荘」敷地西側に設けられた細い木の根道を歩いていきました。。

そこからは下り坂。「才ヶ原の森」に住む動物や植物が描かれた看板を見たあと、坂道を下っていきました。

B29地点の北側に枯れ葉が散り敷いた空き地があり、そこは日当たりよく、暖かそうだったので、11時45分とまだお昼前でしたが、昼食をとることにしました。

昼食後、福山さんが集合写真を撮りました。

(写真:福山さん)

写真を撮ったあと、谷山谷ルートに入り、才ケ原池を右手に見ながら東に向かってしばらく歩くとG16地点に着きました。

写真を撮ったあと、谷山谷ルートに入り、才ケ原池を右手に見ながら東に向かってしばらく歩くとG16地点に着きました。

そこは才ケ原方面と谷山谷方面との中間地点にあたる分岐点の四つ辻でした。

そこからしばらくは北東方向に向かう平坦な道でした。

ところが、G17地点を過ぎると、樹々の密度が徐々に高まり、鬱蒼と茂る杉林の中を縫う急な下り坂になっていきました。

G8地点で右に曲がって南に向かいましたが、そのあたりから右手に細い川が流れていて、千里川の源流はこのあたりだと言われています。

そのあと、杉林の中、谷山谷を下っていくと、G7地点に着き、そこで再び小休止しました。

(写真:横山さん)

途中で視界が開け、橋を渡ると砂利道になり、そこを下ると、G6地点の白姫神社下に着きました。

「下山」まであと少し。ここで、しばらく休憩しました。

関連記事:商工観光課>箕面 温故知新>白姫神社

再出発の前に香川さんから、白島東信号まで下りたあと、阪急箕面駅まで40分間の道のりを歩くか、それとも白島北バス停まで行って、そこからバスに乗って箕面駅まで行くか、どちらを選ぶかの提案がありました。

皆で話し合った結果、ともかくバス停まで行って、バスの発車時間を確かめてから決めようといくことになり、砂利道を通り、左右に池を見ながらバス道の白島東信号まで下り、西に向かいました。

1時13分に白島北バス停に着いて時刻表を見ると、阪急箕面行のバスが1時24分発にあることがわかり、全員そのバスに乗って、箕面駅まで行きました。

電車に乗って豊中駅まで行き、駅の西側に向かって7分ほど歩いてガストに着き、忘年会。マンションの管理組合の用事がある稲葉さんが欠席。ハイキングは不参加の日野さんが忘年会には参加で、参加者は10人です。

全員、「大人のお子様ランチプレート」を注文し、飲み物は、夕方6時までは「ハッピーアワー」でビールなどが通常のほぼ半額でした。

お子様ランチプレート 900円(税込 990円) (写真:伊藤さん)

関連記事:ガスト>メニュー>グランドメニュー>チーズIN/チキン>大人のお子様ランチプレート

関連記事:ガスト>メニュー>ハッピーアワー

ご多分に漏れず、この店も注文はタブレットで行うもので、注文してから品物が来るまで少し時間がかかりましたが、配膳ロボットが運んできたビールで乾杯をしました。

(写真:伊藤さん)

(写真:伊藤さん)

(写真:伊藤さん)

関連記事:note>ガストの注文タブレットが使いやすい分けー飲食店のオーダーシステムにおけるUI/UXの必要性−

関連記事:Impress Watch>ビジネス>トピック>ガストの「猫ロボット」成功のワケ わずか1年半で3000店導入

途中で、金澤さんが用意したカードを引き、来年度の月幹事が決まりました。

4時前にお開きになり、香川、日野、杉本、福嶋、福山の5人は駅前の「らっきー」に行き、忘年会の2次会を行うことになりました。粋遊会メンバーの行きつけの店・らっきーは、残念ながら、来年2月に閉店するそうです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

当初は箕面山(355m)登頂を計画しましたが、最近の会員の体力を考えて諦めて、今回のコース(標高300m程度)にしました。

ちょっと軽めではあったが、まあ適度な運動量だったかと思います。

箕面の山麓ではまだいくつかのルートがあり、場合によっては繰り返しになってしまうかもしれませんが、森林浴でちょっとしたフィトンチッドの吸収が期待できるので、また次回以降もチャレンジしたいと思っています。

今回の反省会は、豊中のガストで、10人の参加での忘年会を楽しみました。

歓談が盛り上がり、楽しく過ごす事ができ、有意義な一日を過ごして、また来年以降の活動を約して解散しました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

好天に恵まれた箕面山ハイク 十分に楽しみました。

弁当を食べた陽だまりは、静かでぬくもりが最高でした。

福山さんのおっしゃる通り、こんな所でのオカリナ演奏いいですね!

忘年会も盛り上がり、リーズナブルなのも嬉しかったです。

香川さん、幹事ご苦労様でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連記事:みのお山なみネット>箕面の山麓保全活動情報のポータルサイト>箕面の山を楽しもう!>ハイキングマップと安心安全情報>箕面の森ハイキングマップ(2024年4月改訂版)

■第118回 御堂筋ウォーク(梅田〜なんば)(大阪市)(幹事:稲葉)

2025年11月25日(火)

[集合時間/場所] 10時30分 地下鉄梅田の阪神電車降り場エスカレーター前

[行程] お初天神 ― 北新地経由 → 中之島フェスティバルタワー(12階フェスティバルキッチンで昼食) ― 堂島川沿いに淀屋橋 →御堂筋(北御堂→南御堂) → 難波(時間あれば難波周辺散策)

前日夜6時の天気予報で当日の大阪は「曇時々雨。降水確率60%」とあったので、翌日の山歩会は中止、と思っていたら、8時前に「NHKの予報で降水確率50%ですが、金澤会長様に相談し、街歩きで昼間曇りの予報もあるので、山歩会は実地することにします」との連絡メールが入りました。

今日の集合場所は「地下鉄梅田の阪神電車降り場エスカレーター前」。阪急梅田駅を降り、阪急百貨店の南東角のエスカレーターを下りて地下街に入り、最初の四つ辻を右に折れて、阪神電車の改札の方に向かって歩くと、阪神電車の改札に向かって下りるエスカレーター前の柱横に山歩会のメンバーがたむろしているのが遠くからわかりました。近づくと、稲葉さん、本間さん、香川さん、大西さん、鈴山さんがおられ、ほどなく、日野さんと福嶋さん、続いて金澤さん、伊藤さん、杉本さんが姿を見せ、最後に福山さんが現れました。塩崎さんはお休みで、今日の参加者は総勢12人です。

外は雨なので、予定通り御堂筋ウォークを行うかどうか、さまざまな意見が出されました。

(写真:伊藤さん)

最終的に幹事の稲葉さんのプラン通りに行うことになり、最初の目的地お初天神を目指すことになりましたが、梅田第一ビルの地下街を通るかどうか意見が分かれ、地下街は殺風景で味気ないので、ともかく地上に出ることにしました。そこで、地下鉄谷町線東梅田駅改札口の手前で地上に出て、曽根崎お初天神通り商店街の中を通ってお初天神に向かいました。

関連記事:曽根崎お初天神通り商店街

曽根崎お初天神通り商店街を南に通り抜けると、正面のビルとビルの間に「お初天神 露 天神社」の境内への入口の赤い鳥居が立っていました。

露天神社(つゆのてんじんしゃ/通称「お初天神」)は恋愛成就、学問の神様としても有名で、最近は若い世代からの人気を集めているようです。

露天神社の境内は七五三詣りの飾り付けがされていましたが、本殿前で記念の写真を撮りました。

(写真:伊藤さん)

関連記事:露 天神社(つゆのてんじんしゃ)

バー、クラブ、スナック、小料理屋、和洋割烹などの高級飲食店が入る高層ビルが立ち並ぶ北新地は「夜の社交場」。皆さん、現役時代は行きつけの店が何軒かあったのではないでしょうか。

関連記事:三井住友トラスト不動産>大阪府 大阪 梅田>繁華街として発展した「北の新地」

(写真:伊藤さん)

そこから南に向かい、11時前に中之島フェスティバルタワーに着きました。

(写真:伊藤さん)

中之島フェスティバルタワーの正面玄関を入ると、すぐ目の前に、フェスティバルホールのエントランスホワイエへと続く、赤じゅうたんが敷き詰められた大階段がありました。その赤じゅうたんの階段に並んで記念の写真を撮りました。

(写真:伊藤さん)

このビルの4〜8階はフェスティバルホール、9〜12階は朝日新聞大阪本社が入っています。

12階のフェスティバルキッチンが開店するまでまだ少し時間があったので、13階のスカイテラスに行き、南側と西側の景色を眺めました。南西方向に、林立する高層ビルの合間から大阪ドームが思ったよりも近くに見えました。

11時過ぎ、エスカレーターで12階に降り、開店早々のフェスティバルキッチンに行き、店先のメニューを見て食べたいものを選択し、店内に入ってすぐにあるカウンターで商品を受け取って、広い店内の一角に座って昼食をとり、食後はゆっくり会話を楽しみました。

12時前に入口あたりに並ぶ人の波が増えてきたので、店を出て、堂島川左岸の遊歩道を通って淀屋橋まで行きました。

幹事の稲葉さんから大阪市役所の東方にある中之島公園のバラ園を見にいくというプランも出されましたが、日野さんの「バラは先週、粋遊会本会例会の鶴見緑地で見たので、もういい」という一言で却下されました。

関連記事:バラ百科>全国のバラ園> 関西地方のバラ園>大阪府のバラ園とバラまつり情報2025> 中之島公園 バラ園 (大阪府大阪市)

イチョウ並木のイチョウの木がきれいに色づいていました。

この雪は、11月22日・23日に行われたイベント(雪像作り、スノボー大会など)の名残りだそうです。

関連記事:北御堂>お知らせ>お知らせ・更新履歴>2025年>COWDAY STREET 2025 in 大阪・北御堂

親鸞像の前で、本間さんから北御堂や浄土真宗にまつわるいろいろな話をお聞きしました。

関連記事:北御堂(浄土真宗本願寺派 本願寺津村別院)

北御堂を出て、500mほど南に歩くと南御堂がありますが、その前に、南御堂の西側にある坐摩(いかすり)神社に立ち寄りました。このコースは稲葉さんの最初のプランにはなかったものですが、本間さんの提案を受けて実行したということです。

また、この坐摩神社は全国の渡辺姓の発祥の地であり、坐摩神社南西側の住所表示板に記された地名には町名のあとの本来なら番地の数字が書かれる位置に「渡辺」の文字が書かれていました。

関連記事:摂津国一之宮 坐摩(いかすり)神社(通称ざまじんじゃ)

関連記事:トラベルjp>国内旅行> 大阪旅行・ツアー(格安) >番地が渡辺!?大阪「坐摩神社」は全国の渡辺さん発祥の地

坐摩神社を出て、神社の南側を通って、御堂筋に出ると、その北側に南御堂の入口がありました。中に入ると、正面に御堂会館が建っていました。

金澤、大西、伊藤、吉田の4人は法話を聞いたあと、御堂筋沿いの大阪ガス本社ビル1階のカフェ「flamme terrasse(フラムテラス)」に入って、1時間ほどおしゃべりしたあと、御堂筋沿いに梅田まで徒歩で帰りました。

法話を聞かずに帰った稲葉、本間、鈴山、日野、杉本、香川、福嶋の7人は、梅田駅前の新梅田食道街のいつもの「しおや本店」で反省会を行いました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ただ、前日夜7時の天気予報が雨で降水確率70%とあり、中止もやむなしと思いましたが、金澤会長に相談したところ、「平地だし、雨は午後から止む」とのことで、決行することにしました。

スタート時は雨でご迷惑をおかけし、食後も雨の中、御堂筋を散策することになりましたが、北御堂でほぼ雨も上がり、晴れ間も出るほどになり、坐摩神社へ行くこともできました。

南御堂で、たまたま御堂会館で法話があるのに4名の方が参加されることになったので、他の人に相談し、その結果、難波まで行かず、南御堂前で解散となり、「御堂筋ウォーク」が中途半端で終わったことは残念なことでした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

■第117回 山の辺の道ウォーク<柳本から天理まで>(奈良県天理市)(幹事:金澤)

2025年10月28日(火)

[集合時間/場所] 8時50分/JR大阪駅・中央改札口前

[往路] JR大阪駅9:05(関空快速)→9:21新今宮駅9:25(大和路快速)→10:03奈良駅10:15(万葉まほろば線)→10:34柳本駅

[行程] 柳本駅⇒黒塚古墳展示館⇒長岳寺⇒トレイルセンター(昼食)⇒柿本人麻呂歌碑⇒念仏寺⇒竹之内環濠集落⇒夜都伎(やとぎ)神社(参拝)⇒内山永久寺跡⇒石上(いそのかみ)神宮(参拝)⇒天理教本部⇒天理商店街⇒JR天理駅(約8km)

[帰路] JR天理駅からJR奈良駅経由大阪駅

8時に家を出て、8時40分にJR大阪駅に着くと、すでに金澤、香川、伊藤、稲葉、福嶋、遠藤、杉山の7人が集まっていました。少し遅れて大西さん、そして、集合時間ギリギリに福山さんが来て、全員集合。今日の参加者は計10人。日野さんと塩崎さんは体調不良のため、杉本さんは同窓会出席のため欠席でした。

山歩会として山の辺の道を歩くのは、昨年10月に桜井から柳本までを歩いたその続きですが、13年前の2012年にも桜井から奈良までを3回に分けて歩いたことがあります。

予定通り、10時34分にJR柳本駅に到着。駅前広場に立っていた案内板「山の辺の道てくてくマップ」を見ながら、金澤さんが今日の行程について説明しました。

(写真:伊藤さん)

そのあと、いつも通り、ラジオ体操をしました。

体操で体をほぐしたあと、駅前通りを東に向かい、10分ほどで黒塚古墳展示館に着きました。

展示館では、1階で実物大の復元竪穴式石室を、2階で三角縁神獣鏡33面、画文帯神獣鏡1面、鉄製刀剣類のレプリカを見ることができました。

(写真:伊藤さん)

関連記事:天理観光ガイド・天理市観光協会>観光スポット>南部エリア>黒塚古墳

関連記事:Ameba>奈良大好き主婦日記>山の辺の道〜黒塚古墳について真面目にレポートしてみた

展示館を出たあと、実際の黒塚古墳に上りました。古墳時代前期初頭の3世紀後半に築造された黒塚古墳は全長134mの前方後円墳。古墳の周りには周濠が巡らされていました。

(写真:伊藤さん)

黒塚古墳から東に歩を進めると、まもなく国道169号線に出ました。そこを北に進んで、すぐに東に向かうと、5分ほどで稱念寺というお寺に行き当たりました。そこを左に曲がって、右側に天理市トレイルセンターを見ながら、北に向かい、さらに東に曲がり、もう一度左に曲がって右に曲がると、正面に長岳寺の大門が姿を現わしました。

大門をくぐると漆喰の白壁に挟まれた長い参拝道が100mほど続いていました。

参拝道の先の左手に受付があり、入場料400円を払って先に進むと、目の前に鐘楼門が姿を現わしました。

関連記事:長岳寺>鐘楼門

鐘楼門をくぐると、左手に本堂が建っていました。

本堂の現在の建物は天明3年(1783年)に再建されたもので、堂内には阿弥陀三尊像(重要文化財)と多聞天立像(重要文化財)、増長天立像(重要文化財)が安置されていました。

ところで、金澤さんが今回の山の辺の道ウォークの目玉のひとつとして選んだのが、この長岳寺。なぜかと言うと、長岳寺では、この時期、約400年前の安土桃山時代に狩野山楽が描いたといわれる9幅(縦3.5m、横11m)の秘蔵「大地獄図」が御開帳されているので、「皆さんの今後のお役に立つはず」とのこと。ありがたいことに、今日は、ボランティアガイドさんの解説つきで、大地獄図を詳細に拝観することができました。

三途の川、賽の河原、八大地獄、餓鬼道、畜生道、修羅道、魔大王などの絵を見ながら、ガイドさんの説明によって、「“六文銭”は三途の川の渡し賃」、「御朱印は、亡くなった人が閻魔大王の裁きの際に役立つ“極楽浄土への手形=パスポート”になるので、故人が亡くなったとき、お棺の中に入れないと意味がない」ということなどを知ることができました。

関連記事:釜ノ口山 長岳寺 関西花の寺第十九番霊場 大和十三佛第四番霊場

関連記事:古墳のある町並みから>関西花の寺めぐり>関西花の寺第十九番 釜口山 長岳寺(かまのくちさん ちょうがくじ)

関連記事:Hatena Blog>大和徒然草子>伝説と文化財にあふれる山の辺の道の古刹・長岳寺〜上街道散歩(4)

関連記事:釜の口山 長岳寺>解説:長岳寺の極楽地獄絵

地獄絵を拝観したあと、それぞれの感慨を胸に、本堂をあとにしました。

鐘楼門を出たところで数人が空を見上げていますが、いったい何を見ているのでしょうか?

室内では襖絵や掛け軸を鑑賞し、さらに縁側から美しい庭園を鑑賞することもできました。

(写真:伊藤さん)

関連記事:いかす・なら>出会う>奈良県歴史文化資源データベース>建造物>宗教建築>長岳寺旧地蔵院本堂並びに庫裏

関連記事:探検庭園>近畿地方の庭>奈良>長岳寺 旧地蔵院庭園

大門を出たあと、来た道を少しだけ引き返し、トレイルセンターの前庭にしつらえられたテーブルに座って、昼食をとりました。

トレイルセンターの中にある洋食店からおいしそうな匂いが漂ってきて、その匂いをかぎながら、それぞれ持参した弁当を食べました。

センターの中にある洋食店はほぼ満員の盛況を見せていましたが、利用客のほとんどが外国人で、ここ山の辺の道も外国人観光客の人気のスポットになっているようです。

洋食katsui 山の辺の道>TENRI TRAIL CENTER 天理市トレイルセンター[歩く道の駅]

いざいざ奈良>グルメ>洋食Katsui 山の辺の道>日本最古の官道「山の辺の道」にある洋食の名店で極上のエビフライを

山の辺の道のところどころにある無人販売所では1袋100円で農作物が売られていました。その多くが柿の実で、小ぶりの柿が2〜3個というところが多いなかで、あるところで大きな利根早生柿が4個で100円で売られていたので、思わず買ってしまいました。

コスモスもちょうど満開で、ピンクや白の可憐な花が秋風に気持ちよさそうに揺れていました。

トレイルセンターを出てから50分ほど歩いたところに休憩所が設けられていたので、そこに入って、しばしくつろぎの時間を過ごしました。

山の辺の道の随所にきれいなトイレも設けられていて、観光客のために整備されていることがわかりました。道路もほとんどがアスファルト舗装され、すべて舗装されていない田んぼ道だった昔に比べて、ずいぶん快適なハイキングを楽しめるようになっていますが、一方で、鄙びた風情がだんだん薄れてきているみたいで、少し残念な気もしました。

右側は刈り取りの終わった稲田。左は柿畑。こちらの実が色づくのはもう少し先のようです。

(写真・伊藤さん)

休憩所から30分ほど歩くと、夜都伎(やとぎ)神社という茅葺の拝殿をもつ社があり、そこに立ち寄って、お参りしました。

関連記事:みくるの森>奈良観光>神社仏閣・史跡巡り>秋の山の辺の道を歩く〜夜都伎神社と彼岸花の咲く長閑な田舎風景(奈良県天理市)

しばらく歩くと、めずらしく有人の販売所があり、さつまいもと黒大豆枝豆とが売られていました。

さらに北に向かって進んでいきます。道端の柿の木にも実が鈴なりです。

稲刈りを終えた田んぼに稲わらの束を束ねて三角形に立てたのが並んでいました。一般には「藁立て」、この地方では、「藁ぼっち」と呼ぶのだそうです。

コンバインで稲刈りするときに稲わらを細かく裁断してしまうところが多くなってきている昨今、「藁ぼっち」が並ぶ風景はぜひ長く残ってほしいものです。

関連記事:山の辺遊歩>「藁ぼっち」が並ぶ

1時50分に夜都伎神社を出てから、石上神宮を目指してひたすら北に向かって歩き、途中、思ってもいなかった石畳の急な坂道に心が折れそうになりながらも、なんとか前に進み、2時半に、やっと石上神宮に到着することができました。

関連記事:石上神宮(いそのかみじんぐう)

関連記事:石上神宮(いそのかみじんぐう)

関連記事:パワースポット&カフェ&雑貨大好き 女子のよくばりガイド 奈良しあわせ散歩>石上神宮

3時前に石上神宮を出たあと、県道51号線に出て北に向かい、布留交差点で西に折れ、天理駅を目指しました。

途中、天理教本部の建物の前を通りました。前回、2012年には建物の中を案内してもらって、幸せそうな信者の姿を見て感動したものでしたが、今回はもはや立ち寄る気力もなく、ひたすら駅を目指しました。天理駅から天理教本部に続く天理本通商店街、前回歩いたときはそんなに長く感じませんでしたが、今回はやたら長く感じました。あとで調べると、この商店街は奈良県でいちばん長いアーケードを持つ商店街だそうです。

ともかく、神宮を出たあと、40分以上歩いて、3時半にやっとJR天理駅に着きました。

関連記事:note>商店街マニアが行く商店街巡り ♯024 天理本通り商店街(奈良県天理市)

駅の表示板を見ると、次の奈良行の電車は3時54分までないので、帰りを急ぐ人は近鉄のほうが大阪に早く着くとのことで、JR天理駅の西側にある近鉄天理駅に向かうことになりました。JR天理駅改札前でいったん解散したあと、金澤、大西、伊藤、吉田、福山の5人はJRで、杉山、香川、稲葉、福嶋、遠藤の5人は近鉄で、と二組に分かれて帰路につきました。

本日の天理市の最高気温は18度。陽が陰ると少し肌寒く感じましたが、陽が射すと暖かく、快適なハイキング日和でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

奈良は空が高く、広い。秋を味わうのに一番ふさわしいところ。私の一番好きな場所でもある。

10月度の担当となり、迷いなく日本最古の道として知られる「山の辺の道」を歩こうと決めた。今回は去年の桜井〜柳本に続く柳本〜天理までのコース。山の辺の道ハイキングコースとして整備された道の完結編です。

好天に恵まれ、気持ちの良い山の辺の道の風景を楽しみながら、山裾の道をたどりました。柿も沢山実り、秋を存分に味わうことができました。

ハイライトは長岳寺。狩野山楽筆の「大地獄絵」が丁度ご開帳されていて、ガイド付きで拝観しました。三途の川、針の山、血の池地獄、閻魔大王など地獄での様々な場面が生々しく描かれている。地獄と聞いて、身近に迫った我々シニアは関心を持たざるをえないためか、ガイドさんへの質問の嵐がやみませんでした。近々迎える死後の世界の概念を何となく理解することができ、ちょっと安心できたのは私だけではなかったはずです。拝観料400円は安かった!?

コース最後の石上神宮への登り坂は思ったよりも歯応えはありましたが、15時半、全員無事に天理駅まで完歩することができました。

最近の山歩会では珍しい5時間の長時間ハイキングとはなりましたが、秋を十分に味わい、また体力もまだまだやれるぞと確信できて、満足のいく「山の辺の道ハイキング」でした。

来月の稲葉さん企画の「御堂筋ウォーク」も楽しみです。歩くぞ!!!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連記事:天理観光ガイド・天理市観光協会>オススメ散策コース>山の辺の道(南)コース

参考:とよなか粋遊会 ハイキンググループ「山歩会」(さんぽかい)の記録②(2012年)(7月:北・山の辺の道、6月:山の辺の道②、5月:山の辺の道①)

■第116回 古市&道明寺古墳巡り&柏原市立玉手山公園散策(大阪府羽曳野市・藤井寺市・柏原市)(幹事:塩崎)

2025年9月23日(火)

[集合時間/場所] 9時20分/近鉄大阪阿部野橋駅改札口付近

[行程] 古市駅 ⇒ 白鳥神社 ⇒ 誉田八幡宮 ⇒ 栗塚古墳 ⇒ 二ツ塚古墳 ⇒ 誉田丸山古墳 ⇒ 応神天皇陵古墳 ⇒ 大鳥塚古墳 ⇒ 古室山古墳 ⇒ 仲津姫陵古墳 ⇒ 三ツ塚古墳(中山塚古墳等) ⇒ 道明寺天満宮 ⇒ 道明寺駅 ⇒ 玉手橋 ⇒ 柏原市立玉手山公園 ⇒昼食⇒ 散策(資料館、後藤又兵衛碑、小林一茶句碑) ⇒ 道明寺駅⇒ 道明寺天満宮・資料館 ⇒ 道明寺駅 ⇒阿部野駅解散

9時10分に近鉄大阪阿部野橋駅西改札口前に着くと、伊藤さんと香川さんが来ていて、そのあと、大西さん、塩崎さんが姿を現わし、少し遅れて金澤さんがやってきました。

今日の参加者は8人で、あと2人。なかなか姿を現わしませんでしたが、福嶋さんがホームのほうからやってきて、「中改札口で待っていたが、誰も来ないので」とのこと。最後の稲葉さんが来ないので、電話をかけると「中改札口で待っているが、誰も来ない」とのことで、西改札口に来るよう指示しましたが、そのあとかなり時間がかかり、9時20分過ぎになって、やっと姿を現わしました。

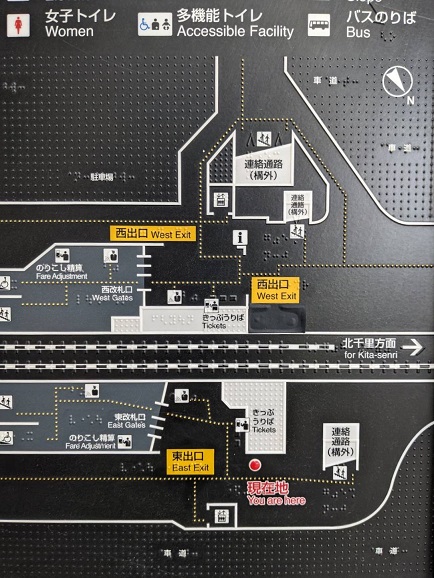

近鉄大阪阿部野橋駅には西改札口のほかに東改札口と中改札口があるので、待ち合わせ場所を単に「阿部野橋駅改札口」と言っただけでは、このような間違いがよく起こってしまうのです。

日野さん、本間さん、杉本さん、遠藤さん、福山さんは体調不良などでお休みでした。

阿部野橋駅9時24分発の準急に乗り、9時44分に古市駅に着きました。

西出口を出て駅の南西側にある白鳥陵古墳を訪ねるオプションもあるということでしたが、40分から1時間かかるということで最初の予定通り、駅の東側にある白鳥神社を訪ねることにしました。

吉田は古市駅のエスカレータを上ったところに設置されているステーションライブラリ―で馳星周と有川浩の文庫本を借りました。

東出口を北側に出ると、そこはもう白鳥神社の敷地で、白鳥神社の参道になっていました。

歴史街道の説明板の前で、白鳥神社に関する塩崎さんの説明に耳を傾けました。

(写真提供:伊藤さん)

白鳥神社は、元は白鳥陵の頂に鎮座していましたが、江戸時代に古市の氏神として現在地に移築されました。日本武尊・素戔嗚尊(午頭天王)・稲田姫命を祀っています。明治時代に近隣の高屋神社を合祀し、その祭神・嶢速日命(ニギハヤヒノミコト)・第27代安閑天皇を合わせ祀っています。(塩崎さん作成の「資料」より) 秋祭りには古市6町のだんじりが町内を練り歩くそうです。

関連記事:白鳥神社

関連記事:ちょっと気になる! 〜大阪発史跡旅〜>白鳥神社(羽曳野市) ・伊岐宮とも呼ばれた日本武尊祀る神社 白鳥神社

白鳥神社にお参りしたあと、北に向かい、10分ほど歩くと誉田八幡宮の西門が姿を現わしました。

中に入って、西側に向かうと、その先に本殿がありました。

誉田(こんだ)八幡宮は、応神天皇の崇廟として歴代の行幸を仰ぎました。朝廷幕府からの庇護も厚く、武神として崇められました。現在の社殿は豊臣秀頼によって再建されたもので、宝物館には、国宝の神輿、応神天皇陵出土の鞍金具など多くの宝物を所蔵しています。祭神は応神天皇、仲哀天皇、神功皇后です。(塩崎さん作成「資料より」)

八幡宮の北側奥には、応神天皇陵を参拝するために使われた太鼓橋(放生橋)があるというので、そこを訪ねました。

太鼓橋は急勾配なので、実際は太鼓橋の右側の木橋を渡っていったようです。

(写真提供:伊藤さん)

関連記事:エナガ先生の講義メモ>南河内 @誉田八幡宮 誉田八幡宮の参道①応神天皇陵(羽曳野市・誉田)

関連記事:誉田八幡宮

誉田八幡宮を東側に出て、南北に走る道路・東高野街道を北に向かって歩きました。

東高野街道は京と高野山を結び、河内国を縦断する道です。

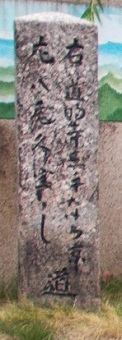

誉田中学校の西側の三叉路に自然石でできた東高野街道の石碑と道標が建っていました。

道標の南面には「右 道明寺 玉手 なら 京 左 八尾 久宝じ」と刻まれていました。

関連記事:五街道の道しるべを巡り歩く その一 「東高野街道」 後編

関連記事:Kansai Odyssey>東高野街道を歩く3: 柏原〜河内長野

東高野街道をさらに北に向かって歩くと、左手にこんもりした丘陵が横たわっていましたが、それが応神天皇陵古墳でした。

応神天皇陵古墳を左手に見ながらさらに北に進むと、10分ほどで西名阪道の高架に突き当たり、高架の手前で西に向かって10分ほど歩くと、左手に応神天皇陵の入口がありました。

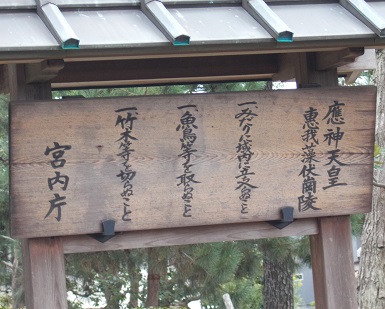

陵の入口には宮内庁の看板が掲げられていました。

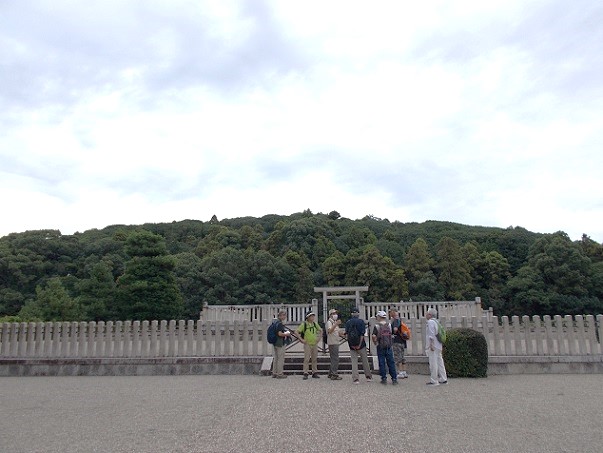

応神天皇陵の前で塩崎さんの説明を聞いたあと、記念の写真を撮りました。

(写真提供:伊藤さん)

応神天皇陵古墳は「5世紀初頭築造と考えられており、墳丘長約425m、後円部径250m、高さ25m、前方部幅300m、高さ36mの古市古墳群最大の前方後円墳。 墳丘長・体積共に大仙陵古墳(仁徳天皇陵)に次ぎ日本第2位の大王陵である。」(塩崎さん作成「資料」より)

関連記事:誉田八幡宮>応神天皇陵について

関連記事:世界遺産マニア>アジアの世界遺産>日本の世界遺産>大阪府の世界遺産「誉田御廟山古墳(応神天皇陵)」とは?世界遺産マニアが解説

そのあと、応神天皇陵古墳の北側にある大鳥塚古墳に行き、後円部分に上りました。

大鳥塚古墳は「墳丘長110m、高さ12.3mの前方後円墳。後円部は3段、前方部は2段。5世紀初頭築造と推定され、古市古墳群では中形。第二次世界大戦中、掩体壕(えんたいごう)に利用。」(塩崎さん作成「資料」より)

大鳥塚古墳の北側には古室山古墳があり、その北側には仲姫命陵古墳がありました。

古室山古墳は「仲姫命陵古墳と応仁天皇陵古墳の間に築造された前方後円墳。墳丘長150m、後円部径96m、高さ15.3m、前方部幅100m、高さ9.3m。古市古墳群の中では初期に築造された4世紀後半の前方後円墳。埋葬施設や副葬品は不明」(塩崎さん作成「資料」より)

仲姫命陵古墳(仲ツ山古墳)は「4世紀末から5世紀前半築造と推定され、古市古墳群では2番目、全国では9番目に大きな古墳。全長290m、後円部径170m、前方部幅193m、高さ23.3m。第15代応神天皇皇后の仲姫命の陵に治定されている前方後円墳。第14代仲哀天皇陵の説もある。」(塩崎さん作成「資料」より)

仲姫命陵古墳には寄らずに、古室山古墳の北東角を東に向かうと、道明寺がありました。

道明寺の境内には梅の花のほか、椿、菩提樹、藤など多種類の花木が植えられていましたが、萩の花もちょうど見頃を迎えていました。写真は白萩。

(写真提供:伊藤さん)

そのあと、道明寺の東隣にある道明寺天満宮にはお詣りせずに、道明寺天神通り商店街を東に進んでいきました。

道明寺商店街の北方に大阪・関西万博デザインマンホール蓋が設置されていました。

さらに、その北側の道明寺天神通り商店街北側入口近くには、地元藤井寺市出身の絵本作家・長谷川義史さんが描いたデザインマンホール蓋も設置されていました。

関連記事:藤井寺市>組織からさがす>市民生活部>産業創造室観光課>観光案内>絵本作家 長谷川義史さんのデザインマンホール蓋が完成しました

関連記事:藤井寺市>組織からさがす>総務部>総務課>ようこそ藤井寺市へ >市のあらまし>市章

商店街を抜けると近鉄道明寺駅南側の駅前広場で、「周辺案内図」、「地域情報板」のほか「道明寺歴史年表」、「大坂夏の陣 道明寺合戦記念碑」が建っていました。

駅の南側にある踏切を東に抜けると石川の土手道に出て、そこを少し南に歩くと、石川にかかる橋「玉手橋」があり、そこを渡ると、橋の東側は柏原市玉手町でした。

(写真提供:伊藤さん)

玉手橋は、昭和3年に架橋された吊橋で、両岸と4組の塔で支える5径間の吊橋としては日本最多径間の吊橋で、全国初の文化庁登録有形文化財になっています。

関連記事:藤井寺市観光ボランティアの会>ふじいでら歴史探訪>6 大和川にかかる橋 その3 遊園地へ誘う吊橋「玉手橋」

関連記事:町を楽しむ ワイドに伝える かしわらイイネット>News>2025年6月21日 聖地巡礼として盛り上がりそう!玉手橋が映画「国宝」のロケ地に

玉手橋を渡ったあと、7分ばかり行ったところで南に向かい、さらに10分ほど歩くと、柏原市立玉手山公園・ふれあいパークの入口がありました。

玉手山公園は平成10(1998)年5月、それまで近鉄玉手山遊園地だったところを市立公園として整備して、平成11年3月にオープンしたものです。

関連記事:柏原市>分野>まちづくり・環境>公園>市立玉手山公園 ふれあいパーク

関連記事:YAHOO!ニュース>エキスパート>地域ニュースサイト号外NETライター(羽曳野市など)>【柏原市】知らない方も多いのでは?「玉手山公園 ふれあいパーク」は老若男女楽しめるスポットです!

関連記事:八尾、藤井寺の住みよさをご紹介 八尾・藤井寺で暮らそう!>公園>入場無料の元・遊園地?レトロな雰囲気が楽しめる「柏原市立玉手山公園」

公園に入り、南に進むと階段があり、その階段を上ると、展示館(おもちゃの館・歴史館)がありましたが、そこに入る前に展望台まで行き、昼食をとりました。

展望台からは手前に柏原市の市内が見下ろせ、藤井寺市や羽曳野市の古墳群も見渡すことができました。また、遠くには、大阪・阿倍野のあべのハルカスや梅田のビル群や大坂城、さらには大阪湾の奥に六甲の山並みを遠望することができました。

(写真提供:伊藤さん)

(写真提供:伊藤さん)

食事をとったあと、展示館まで引き返して、おもちゃの館・歴史館を見学しました。

おもちゃの館には日本全国の郷土玩具が都道府県ごとに所狭しと並べられていました。歴史館では柏原市の歴史と大阪の陣の経緯が詳しく解説展示されていまいsた。

そのあと、歴史の丘に行くことになりましたが、そこは急な坂道を上っていかないといけないということで、8人のうち塩崎、香川、伊藤、吉田の4人がチャレンジ、残りの4人は、坂の下のあずま屋で待つことになりました。

後藤又兵衛の碑は今東光の書によるものでした。

そこからさらに奥に進み、小林一茶の句碑を訪ねました。句碑は小さな広場の奥の階段を下りたところにひっそりとたたずんでいました。

そのあと、小高い丘の上にある大坂夏の陣両軍戦死者供養塔にお参りしました。供養塔には、今年6月に行われた「大坂の陣慰霊祭」の折に作られた卒塔婆が立てかけられていました。卒塔婆には「南無阿彌陀佛 為 大坂の陣慰霊祭四百十一回忌追福増進菩提」と書かれていました。

先ほど上った坂を下り、下で待機していた4人と合流し、元来た道をたどって、玉手山公園入口のアーチをくぐって外に出、道明寺駅を目指しました。

再び玉手橋を渡り、2時10分に道明寺駅に戻り着きました、

午前中、気温は30度を下回って、しのぎやすいはずでしたが、湿度が高く、皆、汗をかきました。陽が射すと熱く、傘を差して、日差しをさえぎりました。午後からは雲が厚く空を覆い、時折、通り雨も落ちてきたりしましたが、なんとか本降りにはならずに、会を終えることができました。

阿部野橋駅に戻り、改札口を出たところで解散しました。

いつも行う反省会は、反省会部長の日野さんがいなかったせいか、「不成立」ということで、行いませんでした。とても珍しいことです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

以後、近々、大坂夏の陣の激戦地を巡り歩きたいと思うようになりました。

また、同所にある古市古墳群は世界遺産ですが、まだ実際に現地を散策したこともありません。

そこで一度、夏の陣と併せた企画を立ててみることにしました。

計画素案は6月末頃にはできましたが、その後は猛暑日の連続、9月も真夏日の続くことが予想されたので、何よりも暑さ対策が最優先課題でした。

日除け対策、会員に負担の少ないコースの選定、雷雨に備えた昼食の場所選び等を検討し、計画案を作成しました。

幸いなことに、山歩会当日は天気に恵まれ、さほど暑くもなく、無事に実施できて良かったです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〔資料〕(塩崎さん作成)

■第116回 旧東海道(草津宿周辺及び大津膳所)を歩く(滋賀県)(幹事:福嶋)

2025年6月24日(火)(雨天のため、中止になりました)

■第115回 京都、下鴨神社・上賀茂神社参拝&散策(歩行距離11km)(幹事:伊藤)

2025年5月27日(火)

[集合時間/場所] 9時50分/京阪電車淀屋橋駅西改札口前通路

[行程] 京阪電車(京都本線出町柳行特急)淀屋橋駅 10:00 → 10:50 出町柳駅

11:00 出町柳駅 → 河合神社 → 糺の森 → 下鴨神社 → 賀茂川沿いを散策(半木の道)→ 北山大橋 → 12:30 河川敷で昼食 13:00再出発 → 上賀茂神社 → 上賀茂社家(しゃけ)町 → 御すぐき處・なり田(漬物買物)→ 京都市保存指定クスノキ(樹齢500年)→ 大田神社(大田の沢)→深泥(みぞろが)池 →京都府立「陶板名画の庭」入園(鑑賞15分)→ 京都市営地下鉄北山駅入口付近で解散(15時30分予定)

本日の参加者は金澤、吉田、大西、塩崎、伊藤、稲葉、遠藤、杉本、福嶋の9人に、今回初参加の福山さんの計10人。日野さんと香川さんは所用があって、欠席でした。

淀屋橋駅10時発の特急に乗って、10時55分に終点の出町柳駅に到着。

関連記事:YAHOO!ニュース>エキスパート>【京都市】鴨川にある飛び石。何箇所にある?何のためにある?

そこから鴨川デルタを北に向かい、大きな通りを超えると鴨川公園の南端・葵公園が広がっていました。「目玉の松ちゃん」こと尾上松之助の石像が建っていて、その前でラジオ体操をしました。

関連記事:ウィキペディア>尾上松之助

そのあと、公園の東側を北に向かい、下鴨神社の参道入口に建っている「賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)」の石柱の前で記念写真を撮りました。バックに見えるのは一の鳥居です。

(写真:伊藤さん)

表参道を北に向かい、5分ばかり歩いたところで西に向かうと下鴨神社の摂社のひとつ・河合神社がありました。

河合神社は『方丈記』の著者としても知られる鴨長明ゆかりの神社ですが、祭神は美麗の神様として知られる玉依姫命で、美顔祈願の神社として古くから親しまれてきました。

本殿前には手鏡の形をした鏡絵馬が所狭しと奉納されていました。

関連記事:るるぶ&more>エリア一覧>京都府><京都パワースポット>河合神社の鏡絵馬にお化粧して美顔祈願

河合神社を出たあと、糺の森の中を通る表参道をさらに北に向かって10分ほど歩き、二の鳥居をくぐり、さらに楼門をくぐって賀茂御祖神社(下鴨神社)にお参りしました。

写真右側は舞殿。正面中央は四脚中門。本殿は四脚中門の奥にありましたが、特別参拝時を除く通常参拝では本殿を見ることはできない、とのことです。

関連記事:WANDER 国宝>国宝データベース>国宝DB-建築>国宝-建築|賀茂御祖神社(下鴨神社)東本殿・西本殿[京都]

楼門まで戻って、回廊沿いに西に向かい、次の目的地・上賀茂神社を目指して歩を進めてゆきました。

関連記事:和遊創庵>京都散策>左京区>下鴨神社⑤ 楼門〜舞殿 境内東側

下鴨神社を西に抜け、鞍馬口通りを西に向かって10分ばかり歩くと賀茂川にかかる出雲路橋の東詰に出ました。そこからは賀茂川に下りて、左岸の堤防道を北に向かって歩いてゆきました。

前日の天気予報では曇空で気温も20度くらいとあって、肌寒さも覚悟しましたが、午前中は薄曇りでしたが、お昼前からは薄日も差しはじめ、日差しの中では暑く感じるほどでした。

賀茂川の堤防にはソメイヨシノの大木が連なっていて、桜の時期にはさぞや美しい眺めが楽しめるだろうと思われました。

賀茂川左岸の堤防道の東側は途中から「半木の道(なからぎのみち)」と名付けられた緑道になっていて、あふれるばかりの緑を縫って涼やかな風が通り抜けていました。この緑の多くは八重咲きの紅枝垂れ桜だそうで、花の季節には桜のトンネルになり、京都の数ある桜の名所のひとつになっているようです。

関連記事:そうだ京都、行こう。>観光ガイド>半木の道(なからぎのみち)

関連記事:京都の桜 写真集>半木の道(なからぎのみち)の桜

半木の道が終わり、北山大橋の下をくぐって、少し行ったところで昼食をとりました。予定では昼食は12時半からとなっていましたが、みんなの歩く足がとみに衰えていて、すでに1時前。全体に後れ後れになっていました。

1時半過ぎに再出発。

15分ほど歩いたところで上賀茂橋の東詰に出たので、橋を渡り、賀茂川の右岸沿いにさらに北に向かい、20分ほど歩くと、御薗橋西詰に出ました。その橋を東に渡ると、先方に赤い鳥居が見えたので、さらに進み、2時前にやっと上賀茂神社の大鳥居前にたどり着くことができました。

画面左手奥に見えるのが「一の鳥居」。手前の大鳥居は、宮前広場の整備事業の一環で、2021年1月に建てられた新しい鳥居、とのこと。ちなみに、一の鳥居と大鳥居は同じ高さ(8メートル)だそうです。

関連記事:metropolitanan tokyo>カルチャー, おでかけ>2021.010.10 《京都》上賀茂神社に新しい鳥居がお目見え

一の鳥居の北方に建つ二の鳥居をくぐり、さらに奥に進むと楼門があり、その奥に祈祷殿が建っていました。本殿はその奥にあるようです。

楼門を出て、片岡橋を渡ったところで、楼門をバックに記念の写真を撮りました。

(写真:伊藤さん)

片岡橋を渡ったところに、上賀茂神社の24ある摂末社のうちの第一摂社である片山御子神社(通称片岡社)が建っていました。

この神社は平安の昔から縁結び・恋愛成就・家内安全・子授け・安産の神様として信仰を集めてきたそうです。また、源氏物語の作者、紫式部が参拝し、和歌を詠んだと伝えられるゆかりの地でもあるそうです。

関連記事:YAHOO!ニュース>エキスパート>【京都市北区】紫式部も参拝し 恋の成就を願った上賀茂神社の摂社

2時過ぎに上賀茂神社を出て、東に向かい、明神川沿いに神社の神職の家など立ち並ぶ上賀茂社家(しゃけ)町を歩きました。

関連記事:ふらふら京都散歩>歴史ある名所・旧跡>離宮・御陵・城・社家>上賀茂の社家町 | 清浄な町並みに残る社家の庭園を見学

関連記事:御すぐき處・なり田

関連記事:goo blog>京都つれづれなるままに>京都なり田 御すぐき處

そこからさらに東に向かって10分ほど歩き、上賀茂神社の境外摂社の大田神社に行きました。

大田神社は芸能・長寿の神様として信仰の厚い神社ですが、参道脇にある池には約2万5千株の野生のカキツバタが群生していて、国の天然記念物に指定されています。色鮮やかな花の群れを期待していきましたが、花の見頃は5月中旬。残念ながら、ほとんど咲き終わっていました。

関連記事:YAHOO!ニュース>エキスパート>【京都市北区】上賀茂神社の摂社 大田神社の杜若(カキツバタ)が見頃に。5月中旬まで楽しめます。

そのあと、さらに東に向かい、15分ほど歩くと「深泥池(みぞろがいけ・みどろがいけ)が眼前に姿を現わしました。

深泥池には氷河期から生き残る多数の動植物が存在し、生物群落が「天然記念物深泥池水生植物群落」として国の天然記念物に指定されています。

(写真:福山さん)

関連記事:京都産業大学>大学紹介>大学広報>キャンパスWebマガジン>サギタリウス>京都産業大学近くに国の天然記念物が!深泥池は、氷河期から生き残る稀有な動植物の宝庫だった

深泥池を眺めながらしばらく休憩したあと、南に向かい、10分ほど歩いて北山通りに出て、そこから少し西に歩いて京都府立「陶板名画の庭」の入口前に着きました。「陶板名画の庭」には金澤、伊藤、塩崎、稲葉、杉本、福嶋、福山の7人が入り、モネの「睡蓮」やレオナルド・ダ・ヴィンチの「最期の晩餐」など陶板画を楽しみ、ミケランジェロの「最後の審判」の前で記念の写真を撮りました。

(写真:伊藤さん)

関連記事:京都を楽しむ、生活情報サイト LIVING Kyoto>WEBフレンド>原寸大、間近で観る「最後の審判」は圧巻―「京都府立陶板名画の庭」

大西さんは京都市京セラ美術館で開催中の本物の「モネ 睡蓮のとき」を見にいき、吉田は、下鴨本通りを南下して出町柳駅まで1時間あまり歩いてマンホールの蓋の写真を撮るために別行動となりました。

7人は陶板名画鑑賞後、地下鉄北山駅から四条駅、そこから阪急烏丸駅に阪急線に乗り換えて、帰路に着きました。

いつも行う反省会は、今回は会の酒豪のおふたりがお休みのこともあり、豊中・ラッキーでの反省会はありませんでした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今回は、五月晴れのもと、下鴨神社から上賀茂神社へと、賀茂川沿いを川風に吹かれながら水辺のウォーキングを楽しもうと企画しましたが、昨今の温暖化の影響もあってか、当日とても暑く、歩くのに苦労された方が多かったと思います。(申し訳ない!)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

関連記事:一口メモ(コースガイド)(伊藤秀明作成)

■第114回 吹田歴史文化まち歩きと大阪淀川河下の毛馬閘門を歩く(吹田市・大阪市)(幹事:稲葉)

2025年4月22日(火)

[集合時間/場所] 10時30分/阪急千里線吹田駅東口出口

[行程] 阪急吹田駅→浜屋敷界隈散策(旧西尾家住宅他)→吹田歴史文化まちづくりセンター(センター内で武家屋敷界隈の説明をガイドさんに聞いたあと、食事予定)→阪急吹田駅(乗車)→天神橋筋6丁目(下車)→長良・毛馬水門近辺散策→阪急天神橋筋6丁目(天六)…天満まで天神橋筋商店街歩き→JR天満駅

10時半に阪急千里線吹田駅「東口出口」に集合。梅田方面行ホームのトイレでいっしょになった遠藤さんと東側の改札口を出ると、稲葉、本間、鈴山、塩崎の4人が待っていました。「香川さんと伊藤さんは上で待っている」というので、スロープを上って地上の出口に出ると、ほかに大西さんもいましたが、金澤さんほか4名の姿が見えないで訊くと「西側の出口のほうにいる」とのことです。

で、吉田が「西口」に向かうと、改札口を出たところで、金澤、日野、杉本、福嶋の4名がいて、「こちらが東口だから、みんなこちらに来るべき」だと主張して、動こうとしません。

ちなみに、線路の南側の市役所側の改札口は「西改札口」で、その前は「西出口」と記されています。

この案内板にはホームの(地図上の)西側の表示しかなく、東側の改札口や出口の表示はありませんが、「駅員に訊くと、そちらは南出口だと言った」とのことです。

つまり、地図上の東西南北とは異なって、阪急電鉄は、吹田駅にある3つの改札口のうち、地図上の西側にある2つの地上の改札口のうち、南側を「西改札口」、北側を「東改札口」と名付け、(地図上の)東側の地下にある改札口を「南改札口」と名付けているのです。とてもややこしいことですが、これが鉄道会社の「公式」表示ということになります。(写真は伊藤さん撮影)

なお、Googleマップでは、地図上の東側出口のうち北側を「南出口(東側)」、南側を「南出口(西側)」と表示していました。

関連記事:Hankyu>吹田駅構内図

(いずれにしても、紛らわしいので、「山歩会の案内」には「南改札口」、もしくは「東側・梅田方向側改札口」と書くべきだったでしょう)

すったもんだのすえ、「南出口(東側)」前に合流したあとも、どちらが「東口」かの激論は続けられましたが、10時40分ごろにやっと歩行を開始しました。本日の参加者は13人です。

国道479号線を北側に渡り、JR京都線の高架沿いに北東方向に歩くとすぐに吹田街道にさしかかったので、右に曲がって高架下をくぐり、吹田街道を東に向かって歩きました。10分ほど歩くと高浜神社の前にきましたが、まちづくりセンターで11時からお話をしていただくことになっていたので、高浜神社には立寄らずに、まちづくりセンターに向かいました。

関連記事:TOKK[トック] えき、まち、くえらし。阪急沿線おでかけ情報>記事>高浜神社は、吹田のはじまりにも由来する古社。神様が勢ぞろい。縁結びの福うさぎも人気

予定の時間に吹田歴史文化まちづくりセンターの西門前に着きました。鯉のぼりが出迎えてくれました。

正門を入って西庭を奥に進むと中庭があり、その右側に入母屋造りの屋根を持つ主屋が建っていました。

(写真:伊藤さん撮影)

ボランティアガイドのおふたりに浜屋敷の説明や吹田村の歴史などについて詳しくお話していただきました。

最初に、主屋の大戸口で浜屋敷の歴史などについての説明を受けました。

続いて、主屋の中に入り、土間の奥に並んだ大きなかまど(へっつい)の横で、かまどについて、いろんなお話をされました。5口の焚口が大きい順にぐるりと円弧状に連なっているかまどは、今でも使え、近隣の小学校の生徒がよく炊飯体験に来るとのことでした。

続いて主屋の畳の間に上がって、各部屋の説明を受けました。主屋内には幾種類もの五月人形が展示されていました。

そのあと、主屋を出て、主屋の西方にあるだんじり展示庫に入って、だんじりの説明を受けました。

江戸・天保年間から200年の歴史をもつ吹田のだんじりは、現在、曳行することができるものが7台あり、もともとは高浜神社と泉殿宮の祭りのときに曳航されていましたが、現在は、「吹田だんじり祭」としてJR吹田駅周辺を巡行する、とのことです。

(写真:伊藤さん)

関連記事:浜屋敷>浜屋敷ときどきブログ>お知らせ・できごと>だんじり入れ替え2024

そのあと、蔵棟に移動して、吹田発展資料室として使われている隅の蔵では、吹田が船運や交通の要衝として発展してきた様子を展示物を見ながら解説していただきました。

ほぼ1時間に及ぶボランティアガイドのおふたりのお話をたっぷりうかがったあとは、昼食タイム。

昼食は主屋の部屋の中か中庭かのどちらかでということでしたが、お天気がいいので、全員が中庭で食べることを選びました。

昼食のあと、中庭でゆっくり休憩しました。

吉田が押し入れの中から見つけ出した粋遊会の100回記念Tシャツを始めて着て来たので、記念Tシャツを着ていた5人で記念写真を撮りました。

(写真:金澤さん)

西門で浜屋敷全体をバックに記念の写真をとったあと、まちづくりセンターをあとにして、次の目的地毛馬の閘門に向かうべく、元来た阪急吹田駅に向かいました。

関連記事:浜屋敷 吹田歴史文化まちづくりセンター

途中、旧西尾家住宅の前を通りましたが、住宅は現在大規模な保存修理工事中で建物全体に覆いがかけられていて、残念ながら見学することはできませんでした。

関連記事吹田市>旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)

関連記事吹田市>旧西尾家住宅(吹田文化創造交流館)>旧西尾家住宅 保存修理事業

1時20分に吹田駅に着きました。遠藤さんが、足が痛くて、残念ながらここでリタイアして、先に帰ることになりました。

残りの12人は阪急梅田行に乗り、途中、淡路駅で天下茶屋行に乗り換えて、天神橋筋六丁目駅で降り、毛馬の閘門を目指し、北に向かって歩きました。

20分ほど歩いたところで淀川の土手道に上り、2時過ぎにまず「毛馬第一閘門」を見学しました。

関連記事:KDS カンサイ ドボク スタイル>新着情報>土木遺産(37) 毛馬第一閘門・旧毛馬洗堰全国近代化遺産活用連絡協議会>淀川旧分流施設 毛馬第一閘門

広場に胸像が建っていたので、説明版を読むと、沖野忠雄という方の胸像で、沖野さんは内務省の技監として日本全国の主要な河川改修と港湾整備事業を主導し、近畿地方では新淀川や大阪港、大阪市上水道などに深く関わり、毛馬第一閘門も洗堰も沖野さんが設計されたものでした。

関連記事:田島の百科事典>先人たち>沖野忠雄【おきのただお】

そのあと、土手道をさらに東に進んで、現在稼働している「毛馬こうもん」にたどりつき、記念の写真をとりました。

(左の写真は伊藤さんが撮影したもの)

関連記事:CONCOM 建設技術者のための情報発信サイト>コンテンツ一覧>土木遺産を訪ねて>File 30 「毛馬閘門・洗堰群」&淀川大堰閘門事業

閘門の西方の淀川には全長668mの淀川大堰がかかっていました。

関連記事:tabicocolo また明日も、旅にでよう。>大阪府>建造物・景観>#1320:淀川大堰

帰り道、疲れたので、第一閘門近くの公園で休憩をしました。

そのあと、天神橋筋六丁目まで歩き、駅の入口前で解散し、反省会参加組と不参加組に分かれ、そのまま帰宅を急ぐ大西、稲葉、本間、鈴山の4人は地下鉄駅を目指し、吉田はいつも通り、一人、周辺のマンホール探索に出かけました。

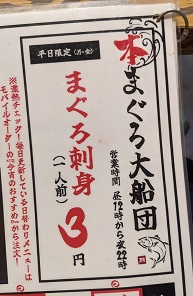

反省会参加組の金澤、日野、香川、塩崎、伊藤、杉本、福嶋の7人は適当な居酒屋を求めて天神橋商店街の中を南に向かって歩き、天神橋5丁目に入ったところで、「平日限定(月〜金) まぐろ刺身(一人前)3円」というチラシが目にとまり、「ここにしよう!」と衆議一決! 「本まぐろ大船団」という居酒屋に入り、祝杯をあげ、楽しく反省会を行いました。

(左側の写真は伊藤さん撮影)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

先月・3月の山歩会の「下見をしなかったことによる大失敗」の話を聞き、今回はそのような失敗はしないようにと何度も下見を行いましたが、一番大事な集合場所の表記で皆様に大変ご迷惑をおかけしましたこと、まずはお詫び申し上げます。

今回の企画は、最初は「淀川左岸下りハイキング」として、①摂津の欄間彫刻(木下らんま店)→②吹田西尾家住宅→③毛馬閘門と巡る全長約10kmのウォーキングを企画し、摂津のらんま店や、吹田の浜屋敷・西尾家住宅から毛馬閘門まで車で回りましたが、距離的に徒歩では無理と判断して、「電車で吹田の浜屋敷&毛馬閘門」に変更し、今度は徒歩でコースを下見・確認したのですが、スタート地点の集合場所の表記で大変ご迷惑をおかけしてしまいました。

最初の企画が欲張りすぎて、三か所の見学が重荷になり、途中で何度か計画変更したことで皆様にご迷惑をおかけしましたこと、お詫び申し上げます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

〔補記〕 今回、「山歩会の案内」の集合場所の表記を巡って大混乱がありましたが、もとはといえは、幹事の稲葉さんが下見時に天下茶屋行の電車に乗って吹田駅ホームに下りたあと、目的地の浜屋敷方面に近い前方(地図上の東側)の地下改札口を通って地上の出口に出たとき、その改札口を「東口」と思い込んでしまったことに起因します。まさかそこが「南改札口」で、ホームの反対側(地図上の西側)に「東改札口」(と「西改札口」と)があるなど思いもしなかったのでしょう。今後のこともありますから、出口の多い駅の場合、鉄道会社のホームページを見て、正式の名称を使うことを原則とすべきではないでしょうか。(吉田)

■第113回 武庫川沿い下りウォーキング(宝塚から武庫之荘へ)(兵庫県)(幹事:日野)

2025年3月25日(火)

[集合時間/場所] 10時/阪急宝塚駅改札口(南口)

[行程] 10:10 阪急宝塚駅南口(準備体操)―(15分)→10:30 手塚治虫記念館(見学40分)―(25分)→ 11:35 末広中央公園 ―(35分)→12:10 武庫川新橋(トイレあり)― 昼食(40分)―(35分)→ 13:25 武庫川コスモス公園(閉鎖中)―(15分)→ 13:40 県立西武庫公園(見学30分 *尼崎市内屈指の桜の名所:開花しているか?)―(35分)→ 14:45 大井戸公園(見学15分/約130種類、2,000本のバラ園/古墳時代(7世紀頃)の直径13m円墳あり)―(10分)→ 15:10 阪急神戸線武庫之荘駅(解散、豊中へ)

阪急宝塚駅に10時10分前に吉田が着くと、改札口前に日野、金澤、香川、大西、伊藤、塩崎、杉本、福嶋、杉山の9人がすでに来ていました。10時前には稲葉さんと鈴山さんも姿を見せ、全員集合。今日の総勢は12人です。

10時ちょうどに出発。阪急宝塚駅の南側の出口前広場で日野さんが「ここで体操をしよう」と言いましたが、人通りが多く、みんなに「いくらなんでもここでは」と反対されました。

駅前の大通りを南に進み、宝来橋北詰で左手に折れて、少し歩くと武庫川左岸に出ました。河川敷に続く道があったので、そこを下り、河川敷の芝生で体操をしました。

バックに写っている建物は宝塚ホテルです。

体操を終えたあと、河川敷を東に向かって10分ほど歩くと宝塚大橋の下にたどりつきました。

宝塚大橋のたもとで階段を上って県道16号線を北に向かうと、交差点の北東角に手塚治虫記念館が建っていました。

記念館に入る前に、入口脇に建っている平和モニュメント「火の鳥」の横で記念撮影しました。

関連記事:平和モニュメント「火の鳥」

記念館に入ると、1階は、常設展「宝塚と手塚治虫」「作家、手塚治虫」のほか、手塚治虫のゆかりの品や作品資料が、「火の鳥・未来編」に登場する生命維持装置をモチーフにした展示カプセル40本の中に展示されていました。

(写真:伊藤)

1階奥のアトムビジョンでは月替わりで手塚治虫記念館のオリジナルムービー3作品と実験アニメーションが上映されていて、3月は「しずく」「たばこと灰」「創世記」の3作品が上映されていました。

2階では、企画展 手塚治虫「ガラスの地球を救え」展が開催されていました。「情報・アニメ検索機」では、手塚治虫や作品の情報、アニメ作品のほとんどを視聴することができました。

(写真:伊藤)

関連記事:宝塚市立手塚治虫記念館

手塚治虫記念館で小1時間、時を過ごしたあと、館を出て、宝塚大橋を渡り、そのあと、橋の南詰から東に延びる住宅地の中の道を進んでいきました。

逆瀬川を渡り、末広中央公園、さらに宝塚市役所脇を通って、南東に向かって歩き続けました。

武庫川新橋を超えたあたりで昼食の予定でしたが、その武庫川新橋になかなかたどりつかないので、12時前、道路脇で休憩しました。

このあたりで昼食にしようという声も上がりましたが、せっかくだから、予定通り武庫川河川敷に出てからにしようという声のほうが多く、もうしばらく歩くことになりました。

12時10分にやっと武庫川新橋のたもとにたどりつき、橋をくぐって、橋の上に出て、南側の舗道を通って、東に向かいました。写真の左手後方に甲山が見えています。

橋の東側の階段を下りたあと、西に向かい、川の土手に上ったあと、河川敷に下り、やっと昼食をとることができました。時間は12時半になっていました。

暖かな日差しを浴びながら、のんびり昼食を楽しんだあと、食後のお楽しみはオカリナ演奏会です。塩崎さんの指揮のもと、オカリナ会メンバー全員で「ふるさと」「コンドルは飛んで行く」「さくらさくら」を演奏。続いて、日野さんと金澤さんのふたりで「千曲川」、最後は香川さんの独奏で「アメージング・グレイス」。高い音が出にくい人もいましたが、皆さん、確実に上手になってきていました。

1時20分に再出発。オカリナ演奏でこの日の役目を果たした杉山さんはここでリタイア。最寄りのバス停を目指して、皆と別れました。

武庫川左岸の河川敷緑地をずんずん南に向かって歩いていきましたが、20分ほど歩いたその先に現れたのは、なんと、「ここから先へは進めません」という看板。河川敷ではなく中洲に足を踏み入れていて、その先端は行き止まり。しかたなく、重たい足を引きずって、10分ほど来た道を戻り、稲野橋を渡って、本来の武庫川左岸の河川敷になんとか出ることができました。ここで20分のロスタイムとなり、時間は2時前になっていました。

しばらく歩くと、まわりは桜並木になっていて、あと10日もすれば、あたり一面、満開の桜を楽しむことができるだろうと思いながら、歩を進めていきました。

道路脇の土手にモクレンの花が見事に満開だったので、休憩がてら、石段に座って、記念撮影をしました。

(写真左は伊藤さん撮影)

甲武橋に差し掛かったところで、ゴール地点到着まであと50分ほど。鈴山さんが「足が痛くて、あと50分は無理」とリタイアして、阪急武庫之荘駅に向かうバスが走る武庫営業所バス停に向かいました。時間は2時半を過ぎていました。

甲武橋から15分ほど歩いたところで西武庫公園の西側入口に着きました。園内のベンチに座って、しばらく休憩しました。

園内の桜は蕾が膨らみ始めていて、もうまもなく「開花」というところでした。

休憩のあと、歩行を再開し、西武庫公園の南東側に出ましたが、予定を1時間以上オーバーしていたので、ゴール地点の大井戸公園には向かわずに、武庫之荘駅を目指すことになりました。

住宅地の中を何度も右に折れ、左に曲がりしながら、40分ほどかかってやっと阪急武庫之荘駅にたどりつきましたが、この最後の40分、皆さん、とても長く感じたみたいです。

15時50分に駅前で解散し、武庫之荘が地元の吉田を残して、あとのメンバーは阪急電車に乗り、そのうち7人は豊中駅近くのいつもの店「ラッキー」で反省会を行い、おおいに盛り上がりました。

(写真:伊藤)

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

今回のコースは「阪急ハイキング」のチラシ(阪急武庫之荘・大井戸公園スタート→阪急宝塚駅ゴール)を参考にしましたが、そのまま実行すればよかったものを、逆コースの「宝塚駅スタート→武庫之荘駅ゴール」で実行したため、とんだ目に遭ってしまい、皆様にご迷惑をお掛けしました。特に、非会員の鈴山さんが途中で棄権することになってしまい、猛反省です。

武庫川の右岸(西岸)沿いから武庫川新橋を東に渡り、昼食をとったあと、左岸(東岸)沿いを南に向かって歩いているとき、途中、中州に道があったので、そのまま進めばいいと思って先に進んでいきました。ところが、1キロほど歩いたところで中州が途絶えて、その先に行けず、元来た道を引き返すことになり、その結果、歩行距離が2キロ増になってしまいました。

チラシでは「約11キロ、家族向け」とありましたが、結果として、約14キロの、大変しんどい行程になってしまい、反省、反省の山歩会でした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

資料:阪急ハイキング 歩いて新発見!《北おおさか信用金庫》わくわくドキドキウォーク④ 武庫川リバーサイドウォーク

■第112回 「河津桜の淀城跡」と「し垂れ梅の城南宮」を訪ねて(京都市)(幹事:大西)

2025年2月25日(火)

[集合時間/場所] 9時/京阪電鉄淀屋橋駅改札口

[往路] 淀屋橋発 9:12(出町柳行準急) → 淀駅着 10:00

[行程] 淀駅 ―(15分)→ 淀城址 ―(10分)→ 淀水路 河津桜 ―(15分)→ 淀競馬場 緑の広場(昼食)―(100分)→ 鳥羽離宮跡・鳥羽伏見の戦い勃発地 ―(10分)→城南宮 枝垂れ梅 ―(10分)→ 京都地下鉄・竹田駅(解散) (約10km)

京阪淀屋橋駅に8時50分に着くと、日野さん、香川さん、杉本さんの3人がいて、ほどなく大西さん、伊藤さん、稲葉さん、少し遅れて、金澤さん、福嶋さんが来ました。塩崎さんは、今朝、発熱があったとの理由で急遽、欠席で、今日の参加者は総勢9人。

淀屋橋駅9時12分発の準急に乗る予定でしたが、ホームに停まっていた1本早い9時3分発の快速急行に乗り込みました。乗客は少なく、ほぼ貸し切り状態だったので、優先座席に9人全員がいっしょに並んで座ることができました。

10時前に淀駅に到着。駅の北側に出て、線路沿いに南西方向に5分ほど歩くと淀城跡公園入口に着きました。

稲葉神社の参道を通って、公園の中に入ると、左手に本丸の石垣がそびえていました。

淀城天守台の石垣の前でラジオ体操をしました。

公園を奥に進むと「淀城址」の石碑が建っていました。

「淀城は、宇治・桂川合流点と木津川に挟まれた川中の島にあり、廃城となった伏見城に代り、京都警衛の拠点となりました。元和9(1623)年松平定綱が最初の城主となりましたが、享保9(1723)年に稲葉正知が下総佐倉より移封され、明治維新まで続いた」(「フィールド・ミュージアム京都」より引用) 石碑には建立者の子爵稲葉正凱(まさよし)の名が刻まれていましたが、山歩会メンバーの稲葉正昭さんとは一文字違い。ひょっとしたら縁戚では?との声も上がりました。

関連記事:京都市歴史資料館 情報提供システム フィールド・ミュージアム京都>いしぶみを探す>よ>淀城址

さらに公園の北西角の櫓台石垣まで進み、その上に建っている「明治天皇御駐蹕(ひつ)之址」と刻まれた石碑を眺めました。

関連記事:明治天皇御駐蹕之址

そのあと、公園入口まで戻り、今度は線路の南側を線路沿いに南西方向に10分ほど歩くと東に向かって伸びる淀水路があり、水路沿いに河津桜がずらっと並んでいました。

淀水路の河津桜は超早咲きの桜で、例年は2月上旬に開花が始まるとのこと。大西さんが数年前の3月初めに訪れたときは満開だったということでしたが、今年1月・2月の寒さのせいで、まだ蕾固しといった状態で、残念ながら、一輪も見ることができませんでした。

関連記事:京都の穴場スポット情報満載! とっておきの京都プロジェクト>とっておきの現地情報>京都伏見「淀水路の河津桜2025」超早咲きで京都最速のお花見

水路は東に向かって1kmほど続いているそうですが、途中で引き返し、20分ほど歩いて、淀駅東側にある次の予定地・京都競馬場・緑の広場に行きました。

まだ11時を回ったばかりでしたが、広場奥の天幕つきの野外ステージの円形ベンチに座ってお弁当を食べました。

関連記事:るるぶKids>エリア一覧>関西>京都府>公園>競馬場内にある京都競馬場 緑の広場(京都市伏見区)は、大型遊具と芝生を備えた人気のスポット

お弁当を食べ終わったあと、公園の南東側から競馬場を見渡せる場所に行き、柵越しに競馬場の南西部(第3コーナーあたり)を眺めました。

競馬に詳しい大西さんから「東京の府中競馬場は左回りだが、京都競馬場は時計回り(右回り)」、「馬によって、右回りが得意な馬もいれば、反対に左回りが得意な馬もいる」、「第3コーナー近くにいると騎手が怒鳴り合う声が聞こえる」などの興味深い話をうかがうことができました。山歩会の特別例会で大西さんのガイドで「京都競馬場見学」をしよう、という声もあがりました。

12時前に公園を出て、京阪電車の高架をくぐり、納所(のうそ)信号のところから京街道に入り、そのあと、桂川左岸の堤防道路・自転車歩行者専用道に出て、北に向かって歩いていきました。

この道は、京都市西京区嵐山上河原町を起点に木津川市木津に至る「京都府道801号京都八幡木津自転車道線(通称京奈和自転車道/京都市域の愛称は「桂川サイクリングロード」)と名付けられた全長45キロの一般府道自転車道で、サイクリング車に乗った人たちが軽快に駆け抜けていました。

関連記事:ウィキペディア>京都府道801号京都八幡木津自転車道線

そこから京川橋東詰まで約5キロ、1時間半あまり歩くことになりましたが、お天気もよく、前日までの寒さとは打って変わって日差しが暖かく、長丁場のハイキングをのんびり楽しみました。

途中、羽束師橋(はづかしばし)東詰などで、何度か休憩しながら、時間をかけて、ゆっくり進んでいきました。

羽束師橋東詰を超えたところで桂川は鴨川とに分かれ、鴨川沿いを歩くことになりました。

ところどころで護岸工事が行われていましたが、遠く北方を見やると、山頂部に雪をいただく愛宕山や比叡山、さらには蓬莱山、比良岳、武奈ヶ岳などの山々の連なりを眺めることができました。

(写真:伊藤)

関連記事:京都府>インフラ>公共事業・一般>鴨川>〈鴨川河川整備計画〉千年の都・鴨川清流プラン 実施状況

1時半過ぎに京川橋東詰に着き、その北側の遊歩道脇のベンチに座って休憩をとりました。

そこから北に向かって延びる遊歩道沿いは桜並木が続いていて、満開になればさぞや見事な眺めになるのではと想像されました。

桜並木の下を10分ほど歩き、小枝橋東詰で右に折れると、四つ辻の北西角に「鳥羽伏見戰跡」の石碑が立っていました。

「大政奉還して大坂城にいた徳川慶喜は、薩摩を討つため上洛を決意し、慶応4(1868)年正月3日、幕府軍本隊を鳥羽街道と伏見街道に分けて京都に進軍。この地に布陣した薩摩砲兵の一隊と幕府軍の間で戦いが繰り広げられました。この石標は、翌年夏まで続いた戊辰戦争の発端となった鳥羽伏見戦跡を示すものです」(「フィールド・ミュージアム京都」より引用)

石碑の前で大西さんの解説を聞いたあと、南に向かい、鳥羽離宮跡を訪ねました。

鳥羽離宮庭園の築山の一つと伝えられる小高い丘「秋の山」に建つ「鳥羽伏見戦跡碑」を眺めましたが、明治45年に建てられた石碑の表面は剥落して碑文はほとんど読むことはできませんでした。

関連文書:京都市歴史資料館 情報提供システム フィールド・ミュージアム京都>いしぶみを探す>HU024 鳥羽伏見戦跡碑

そのあと、鳥羽離宮跡を東に抜け、北に向かって少し歩くと右手に城南宮道が見えてきました。

「城南宮は、平安遷都の際に京都の南に創建されてから 1200 年。白河天皇が鳥羽離宮(城南離宮)を造営してからはその一部となり、代々の天皇や上皇の行幸がしばしばありました。城南宮は、引越・工事・家相の心配を除く「方除(ほうよけ)の大社」と仰がれており、梅と椿の名所として有名。特に3月上旬に見ごろとなる150本のしだれ梅は圧巻です」(大西さん解説記事より)。

関連記事:方除の大社 城南宮

(写真:伊藤)

城南宮の花をめでるには「神苑」の拝観料(入苑料)1,000円が必要でした。拝観料を払って神苑に入るかどうかみんなで話し合った結果、しだれ梅も椿も「つぼみ」だったので、衆議一決で「神苑」には入らずに城南宮にお詣りするだけにすることにしました。

(写真:伊藤)

神苑の入口で記念写真を撮ったあと、本殿にお参りしました。

城南宮を出たあと、城南宮道を東に進み、油小路通りに出たところで北に向かい、すぐに東に歩を進め、近鉄京都線の西側を北に向かって10分ほど歩くと竹田駅に到着。そこでいったん解散しました。そこからは近鉄に並走して走る地下鉄烏丸線に乗り、四条烏丸で阪急京都線に乗り換えて、帰路に着きました。

日野、香川、杉本、福嶋の4名は、いつも通り、阪急豊中駅近くの「ラッキー」に立ち寄って反省会を行いました。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

一行は一人の欠席者を除いてメンバー9名。京阪淀駅がスタート地点。駅から5分で江戸時代に徳川秀忠の命により松平定綱が築いた淀城址を見学。ここの説明文により城主が稲葉氏であったことを記憶に留めました。城址から歩くこと10分、淀の河津桜は見事なまで蕾でありました。今年は例年以上に寒さ厳しく、前日まで最強最長寒波に日本中が覆われていたから仕方ありません。

少し早いが 近くの京都競馬場の公園で昼食をとることにしました。

食後は城南宮の枝垂れ梅を目指して、桂川堤防を北上。天気は良く春の暖かさを感じてのウォークでありました。遠くそびえる比叡山 比良山 愛宕山の新雪を望みながら約2時間のウォークは喜寿・傘寿を過ぎた身にはさすがにきつく、脚・腰の痛みで幾度も休憩しながらの行程でした。

鳥羽伏見の戦い勃発地、鳥羽離宮公園で歴史の勉強を済ませてから枝垂れ梅の城南宮に到着。本殿前の標本木で、ここもまったくの蕾であることを確認。神苑には入らずにお詣りを済ませ、無事予定は終了しました。皆様 お疲れさまでした。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

資料:淀城址/淀水路 河津桜/鳥羽伏見の戦勃発地/城南宮(大西作成)

■とよなか粋遊会「すいゆう山歩会」これまでの記録

●2024(R6)年

(12月:保津峡から嵐山へ、10月:「山の辺の道ウォーク」<桜井から柳本まで>、9月:だんじり祭りの町・岸和田城下散歩、6月:交通の要衝の地 八尾を歩く、4月:いにしえの風景が残る京田辺を歩く、2月:大阪七福神ウォーク

●2023(R5)年(12月:箕面山麓散歩、11月:京都・大文字山に登る、10月:千里丘陵さんぽ 千里3大公園と野外彫刻、9月:遊女塚から五色台古墳、7月:琵琶湖疏水ハイキング、6月:長岡京・花の寺 柳谷観音 楊谷寺あじさい鑑賞&西山古道ハイキング、5月:長岡京市を歩く、4月:住吉大社周遊&長居植物園散策、3月:平家の夢の跡〜街中巡り、2月:三好山(芥川山城跡)〜摂津峡ハイキング)

●2022年(12月:最明寺の滝から多田神社へ、11月:甲山森林公園散策と甲山登山、10月:奈良・春日大社〜“きたまち”を歩く、9月:西国街道大阪府茨木市豊川〜箕面市瀬川コース、8月:西国街道大阪府茨木市〜箕面市コースハイキング、7月:恩智越・信貴山朝護孫子寺コースハイキング、6月:交野山・国見山ハイキング、5月:河内源氏の故郷と王陵の谷「近つ飛鳥」、4月:有馬富士、3月:奈良・郡山城下町散策&郡山城址&佐保川桜堪能)

●2021年(12月:天王山、11月:六甲山〜有馬、10月:箕面(ウツギ谷〜谷山尾根)、9月:箕面(ハイキングビギナーコース)、7月:千里中央〜服部緑地、6月:勝尾寺街道、3月:勝尾寺参道〜ウツギ谷、2月:千里川〜尼崎市立農業公園、1月:池田五月山)

●2020年(12月:多田銀銅山遺跡、10月:ほしだ園地&星田妙見宮、9月:中山寺〜清荒神、6月:三草山、3月:弓弦羽神社〜打越山〜保久良神社、2月:猪名川土手沿い下り)

●2019年(12月:福知山線廃線敷、11月:明神山&達磨寺、9月:奈良県営馬見丘陵公園&古墳巡り、7月:鞍馬寺&貴船神社、6月:二上山、4月:大平山〜六甲最高峰、4月:繖山(きぬがさやま)〜安土城跡、2月:尼崎港〜猪名川遡行、1月:水間観音〜奥貝塚)

●2018年(12月:岩倉山、11月:柳生街道、10月:高取城址、9月:東お多福山&芦屋ロックガーデン、7月:天王山、6月:東海自然歩道散歩⑪(音羽山)、5月、箕面・六個山、4月:佐和山城&彦根城観桜、1月:中山寺〜清荒神)

●2017年(12月:摩耶山、11月:高御位山、10月:三上山、9月:太閤道、7月:高野山、6月:矢田寺&松尾寺、5月:竜王山、4月:舞子公園&五色台古墳、3月:河内飯盛山、1月:伏見稲荷)

●2016年(11月:岩湧山、9月:室生寺、7月:大野山(おおやさん)、5月:大和葛城山、4月:愛宕山、4月:阪神間観桜)

●2015年(12月:琵琶湖疏水、11月:能勢妙見山、10月:東海道自然歩道散歩⑩-2(近江神宮〜三井寺)、9月:旧福知山線廃線跡、5月:交野市ほしだ園地)

●2014年(12月:なら・太子道・後半(斑鳩〜田原本)、10月:曽爾高原、9月:なら・太子道・前半(田原本〜飛鳥)、6月:東海自然歩道散歩⑩(大津市)、5月:東海自然歩道散歩⑨(比叡山)、4月:東海自然歩道散歩⑧(鞍馬・大原)、3月:東海自然歩道散歩⑧(西賀茂・夜泣峠))

●2013年(12月:東海自然歩道散歩⑥(高雄・栂尾・鷹峰)、11月:東海自然歩道散歩⑤(嵐山・清滝・高雄)、10月:東海自然歩道散歩④(嵐山)、9月:東海自然歩道散歩③(本山寺・ポンポン山)、7月:東海自然歩道散歩②(竜王山・摂津峡)、6月:東海自然歩道散歩①(みのお明治の森))

●2012年(12月:諏訪山〜再度山〜布引、8月:伊吹山&醒ヶ井、7月:北・山の辺の道、6月:山の辺の道②、5月:山の辺の道①。3月:二上山、1月(番外):四日市・湯の山温泉・御在所岳)

●2008年〜11年(2011年11月:大野山、10月:淀川ウォーク⑥(豊里大橋〜大阪湾)、9月:淀川ウォーク⑤(枚方大橋〜豊里大橋)、8月:淀川ウォーク④(御幸橋〜枚方大橋)、7月:淀川ウォーク③(宇治橋〜御幸橋)、6月:淀川ウォーク②(曽束大橋〜宇治橋)、4月:淀川ウォーク①(琵琶湖〜曽束大橋)、2010年6月:峰床山、3月:ポンポン山)、2009年11月:倶留尊(くろそ)山、9月:金剛山、7月:中山連山、5月愛宕山、2008年12月:大和葛城山、9月:六甲山、7月:蓬莱山)

男女共同参画・男性講座・男の生き方セミナー

-

●男女共同参画・男性講座・男の生き方セミナー 今後の予定

●これまでに行ってきた男女共同参画・男性講座・男の生き方セミナー

●2018(H30)年〜

●2017(H29)年

●2016(H28)年 ●2015(H27)年

●2014(H26)年 ●2013(H25)年

●2012(H24)年 ●2011(H23)年

●2010(H22)年 ●2009(H21)年

●2008(H20)年 ●2007(H19)年

●2006(H18)年 ●2005(H17)年

●2004(H16)年 ●2003(H15)年

●2002(H14)年 ●2001(H13)年

●2000(H12)年 ●1999(H11)年

●〜1998(H10)年

●第3次男女共同参画基本計画

(2010年12月17日閣議決定)

●男性問題を考える上での諸概念

*「男性講座」の沿革(“マーケット”の推移)

*男女共同参画社会をうながす社会・経済的な背景 *充実した人生のために必要なもの

●「人が集まる男性講座の作り方〜男たちは何を求めているのか〜」テキスト初版(2003年版)

●男女共同参画・男の生き方・吉田清彦論稿集

*「がんばらない生き方のすすめ〜会社人間から生活人間へ〜」(鳥取県男女共同参画センター「よりん彩」第23号 2007.3)

*「2007年問題」ってご存知ですか?(摂津市立男女共同参画センター・ウィズせっつ情報誌「ウィズレポート」Vol.14(2005年3月))

*「男はもっと生活力を、女はもっと経済力を」(兵庫県男女共同参画審議会 第2期委員公募原稿 2004.8)

*「とかく世間というものは――「世間」考現学」(「それいゆ」 1984.12)(3.60MB)

●関連記事

*はいじ:男性向け講座(2008.2)

●団塊いきいき倶楽部 これからは自分の人生を楽しもう!

*団塊世代の地域グループモデル―とよなか粋遊会

*(城陽市)おとこのわいわい日曜塾

●男・おひとりさまの老後の生き方指南

「ひとり住まいの健康管理〜健康で長生きするための体と心の健康法〜」(2000.2)

吉田清彦プロフィール(各種講座講師実績豊富)

E-mail:ptokei04@s5.dion.ne.jp

TEL/FAX:06-4980-1128

携帯電話:080-5709-1944

サイトマップ